「カタカナって何歳から読めるようになるの?」と気になったことはありませんか?

ひらがなに比べてカタカナは身近に触れる機会が少なく、なかなか覚えられない…と悩むご家庭も多いと思います。

一般的にカタカナは5〜6歳ごろに少しずつ読めるようになると言われています。

ただ、子どもの興味や環境によって、そのタイミングは大きく変わります。

わが家の場合は、ひらがなが読めるようになってきた3歳9か月頃、幼稚園の夏休み期間を利用して、次のステップとしてカタカナ学習を始めました。

教材らしい教材はほとんど使っていませんが、

- スマホアプリ「すくすくプラス」

- 「タッチペンで音が聞けるはじめて図鑑1000」

- 親がスマホのメモ帳にカタカナを書いて子どもに読んでもらう

といった方法を取り入れました。

アプリを使ったときはゲーム感覚で楽しそうに取り組んでくれて、読めたらすぐに褒めることで、子どものモチベーションもアップ。

その結果、4歳になる前にはほとんどのカタカナを読めるようになりました。

ただ、これはあくまでも「わが家の場合」であって、すべての子が同じようにできる必要はありません。

カタカナは就学前に少しずつ慣れていけば十分ですし、早さよりも「楽しく学べたか」が大事だと感じています。

この記事では、わが家の長男が3歳9ヵ月でカタカナ学習を始め、4歳になる前に読めるようになった体験談をもとに、一般的な習得時期やスムーズに覚える工夫をご紹介します。

カタカナは何歳から読める?一般的な目安

まずはカタカナは何歳ごろから読めるのか、一般的な目安を調べました。

カタカナ習得の平均は4〜6歳ごろ

一般的に、カタカナは 5歳前後から徐々に読めるようになる子が多い といわれています。

ひらがなよりも接する機会が少ないため、習得のスピードは個人差が大きいのが特徴です。

多くの幼稚園や保育園では、年中~年長(4~5歳)で少しずつカタカナに触れる機会があります。特に、絵本やおもちゃのパッケージ、アニメや電車の名前など身近なものを通じて自然に目にすることで「読む力」が育ちやすくなります。

なお、カタカナもひらがなと同じく「読む」→「書く」の順に進めるのが一般的。まずは「読めるようになる」ことを目標にすると、無理なくステップアップできます。

ひらがなが読めてから自然に進むケースも多い

ひらがながある程度読めるようになってから、自然にカタカナへ移行するケースが多いです。特に「アイス」「ケーキ」など身近な商品名や、テレビや看板で目にする文字から興味を持つこともあります。

わが家の体験談|3歳9ヵ月から始めたカタカナ学習

わが家では、長男の幼稚園の夏休み期間を利用して、3歳9ヵ月からカタカナの学習を始めました。ひらがながほぼ読めるようになってきたので、「次のステップ」として挑戦することに。

1日のどこかで「カタカナタイム」をつくり、短時間でも毎日触れるようにしました。お出かけ先や日常の中でも「カタカナを探してみよう」と声をかけ、自然と文字に目を向けられるように工夫しました。

カタカナ学習で使った教材と取り組み方

使った教材は主に次の3つです。

- スマホアプリ「すくすくプラス」

- 「タッチペンで音が聞けるはじめて図鑑1000」

- 親がスマホのメモ帳にカタカナを書いて、それを子どもが読む

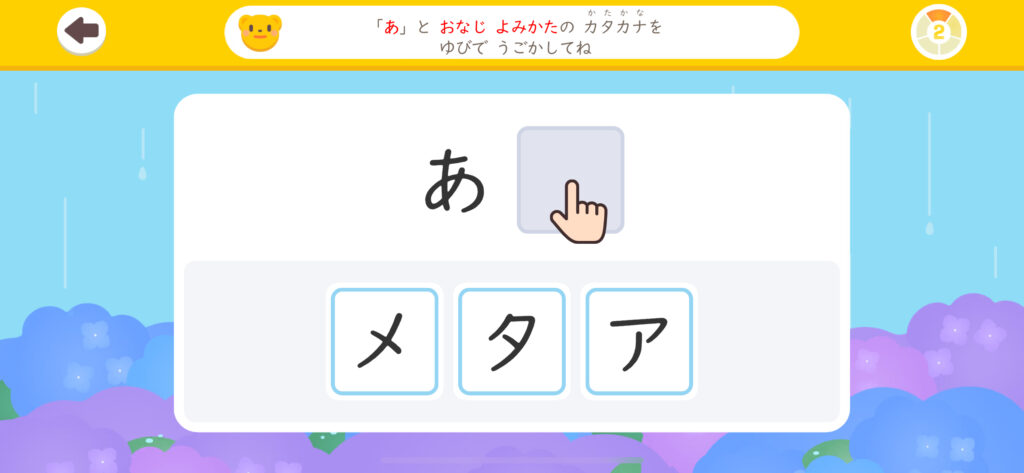

スマホアプリ「すくすくプラス」

アプリ学習はゲーム感覚で取り組めるので、子どもも楽しみながら学習することができました。正解できると「やった!」と嬉しそうにして、どんどん学習を進めていけます。

しかもこのアプリ、無料で遊べるのにクオリティがとても高いんです!

カタカナ学習では、

- 文字をなぞって書いてみる

- ひらがなの「あ」と同じ読み方のカタカナを探す

- 似たカタカナを見分ける

- 穴埋め問題に挑戦する

など、バリエーション豊富な問題が用意されています。

以下参考画像。

最後までやりきると、好きなシールを選んで貼れる仕組みになっており、これが子どもの達成感ややる気を引き出す工夫になっています。

また、1回15分ごとに休憩を促してくれるので、子どもが長時間画面を見続ける心配もありません。

さらに、広告表示がないので誤タップによるストレスもなし!

有料コンテンツもありますが、無料の範囲でも十分に学習が楽しめる内容となっています。

カタカナ学習以外にもさんすうの学習など内容も様々なので、ぜひダウンロードしてみてください♪

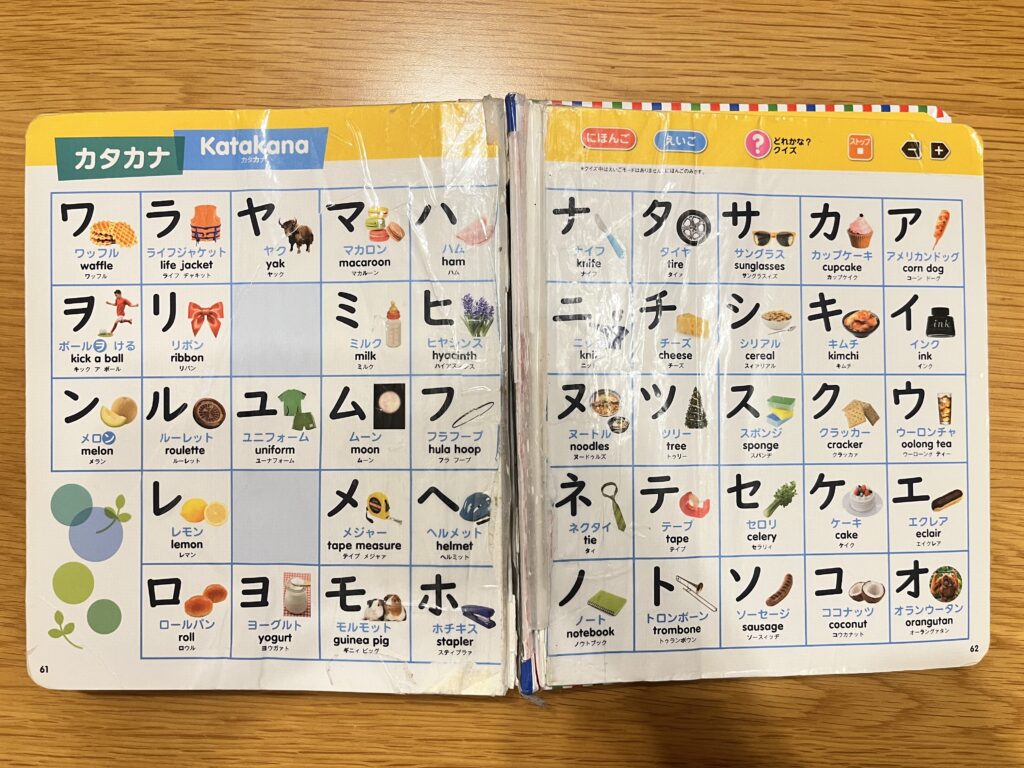

「タッチペンで音が聞けるはじめて図鑑1000」

わが家で特に役立ったのが、 「タッチペンで音が聞けるはじめて図鑑1000」 です。

ひらがなもこれを使って学習しました♪

(兄弟で使っているのでボロボロです笑)

この図鑑にはカタカナ表がついていて、タッチすると音声で読み上げてくれるので、ひとりでも学習ができます。さらに「どれかなクイズ」機能もあり、遊びながら自然にカタカナに触れられるのが魅力です。

実際にわが家では、子どもの大好きな電車と絡めて学習しました。例えば、カタカナ表を見ながら

「モノレールの「モ」はどこ?」

と聞くと、子どもは嬉しそうにペンで「モ」をタッチ。正解すると音が流れるので「やった!」と満足そうでした。

大好きな電車とカタカナを結びつけることで、ただ文字を覚えるだけでなく「楽しい遊び」として取り組めたのが良かったと思います。

親がスマホのメモ帳にカタカナを書いて、それを子どもが読む

さらに、親がその場でスマホのメモ帳にカタカナを書いて見せるのも効果的でした。身近な単語や好きなキャラクターの名前を使うと、すぐに反応して読んでくれました。

結果として、 4歳になる前にほとんどのカタカナを読めるように なり、本人も楽しそうに日常の看板や本を読むようになりました。

カタカナ学習をスムーズにする工夫

わが家でやってみて良かった工夫をまとめます。

1. 好きなものに結びつける

子どもが大好きなものとカタカナを組み合わせると、学習へのハードルがぐっと下がります。

わが家の場合は電車好きだったので、「ぎんざせんのギはどれ?」「シンカンセンのシはどこ?」と問いかけることで、自然にカタカナに親しむことができました。

キャラクターやお菓子の名前など、子どもが夢中になっているものを題材にするのもおすすめです。

2. 遊び感覚で取り組む

カタカナの学習を「机に向かって勉強」としてしまうと、すぐに嫌がってしまう子もいます。そこで、アプリや音の出る図鑑などを使い、「遊び感覚」で触れることが効果的です。

例えば「タッチペンで音が聞けるはじめて図鑑1000」にはクイズ機能があり、「『ア』はどれかな?」と問いかけてくれます。子どもはゲームをしている感覚で取り組めるので、毎日の習慣にしやすいです。

3. 読めることを褒める

「できた!」という達成感が次のやる気につながります。小さな一歩でも大げさなくらいに褒めると、子どもはどんどん挑戦したがるようになります。

わが家でも「ギ」を読めただけでも「すごいね!もう電車の名前が読めるんだね」と声をかけると、照れながらも嬉しそうに次の文字を探していました。

4. 書くより読むを優先する

カタカナは「読む」ことから始める方がスムーズです。最初から「書けるように」と求めると、子どもにとってはハードルが高く、学習が嫌になってしまうこともあります。

まずは「読む」ことに慣れれば、日常生活の中でカタカナがどんどん目に入るようになり、自信もつきます。その積み重ねが、いずれ「書く」力につながります。

まとめ|カタカナが読めるようになって広がった世界

カタカナは 4〜6歳ごろ に読めるようになる子が多いですが、ペースは本当に人それぞれ。

焦らず、その子の興味やタイミングに合わせて取り入れることが大切です。

わが家の場合は、アプリやタッチペン教材を使い、遊び感覚で進めることで楽しく覚えられました。

そして、ひらがなに加えてカタカナも読めるようになったことで、文字を読むこと自体が楽しくて仕方ない様子 が見られるように。

絵本を一人で読んでみたり、商品パッケージの文字を読んでみたりする中で、自己肯定感もぐっと高まったように思います。

読めたときにたくさん褒めると、誇らしげに嬉しそうにする姿がまたかわいくて、親としても大きな喜びでした。

カタカナ学習は「早くやらなきゃ」ではなく、子どもが楽しめる工夫をしながら自然に取り入れていくこと が一番。

ご家庭でも無理なく楽しく進められる方法をぜひ探してみてくださいね。

コメント