子どもがひらがなをいつから読めるようになるのか、気になったことはありませんか?

わが家でも「周りのお友達はもう読めるみたい」「そろそろ教えた方がいいのかな?」と心配になる時期がありました。

ただ、焦って教え込もうとすると嫌がってしまうことも…。

そこで我が家では、日常の中で少しずつ文字に触れる工夫をしていきました。

その結果、子どもが自分から「あ、これ読める!」と楽しそうに言うようになり、自然にひらがなを読めるようになったんです。

この記事では、

を、体験談としてまとめていきます。

同じように「ひらがな、どうやって覚えさせよう?」と悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

また「カタカナが読めるようになった工夫」も記事にしているので併せてご参考にしてください♪

ひらがなを読めるようになったのは何歳頃?

わが家の子どもが初めてひらがなを読めたのは、3歳4か月頃でした。

最初に覚えたのは「あ」でした。

お風呂に貼ったひらがなポスターで覚えて、

「これ“あ”だよね?」と自分から言ったのが最初の一歩でした。

その後もいきなりすらすら全部読めるようになったわけではなく、

ひとつずつひとつずつ、ゆっくり形と音を覚えていき、少しずつ読める文字が増えていきました。

発達には個人差があるので、「〇歳で読めるようになるのが普通」とは言えないと思います。

実際、同じ年齢のお友達でもまだ文字に興味がなかったり、逆にすでに読めていたりとバラバラでした。

親としては周りと比べて焦ることもありましたが、子ども自身のタイミングを大切にしたことで、自然に興味を持って覚えていったように思います。

ひらがなを読むきっかけになったこと

- 電車のあいうえおパズル

- お風呂のひらがなポスター

- タッチペンで音が聞けるはじめてずかん1000

ひらがなを読むきっかけになったこと

わが家で長男がひらがなに興味を持ち始めたきっかけはいくつかあります。

電車好きにおすすめ!あいうえおパズルで楽しく学習

まず大きかったのは 「電車のあいうえおパズル」 です。

長男は電車が大好きなので、「電車に絡めれば自然に覚えられるかも?」と思い購入しました。一緒に遊び始めてから、ひらがなへの関心がぐっと高まったように感じます。

たとえば、

- 「あ」は「あさま」の「あ」

- 「は」は「はやぶさ」の「は」

- 「や」は「やまのてせん」の「や」

というように、大好きな電車とひらがなを結びつけられたことで、自然と頭に入っていったのだと思います。

お風呂で楽しく覚える!ひらがなポスターの効果

次に効果的だったのが お風呂用のひらがなポスター です。

キャンドゥで購入したポスターは、ひらがなとイラストが一緒になっているタイプ。湯船につかりながら、

「『あ』はどれ?」

「『うさぎ』の『う』はどこ?」

とクイズのように声をかけて遊んでいました。イラストと文字を結びつけられたのがよかったのか、楽しみながら自然と読めるようになっていきました。

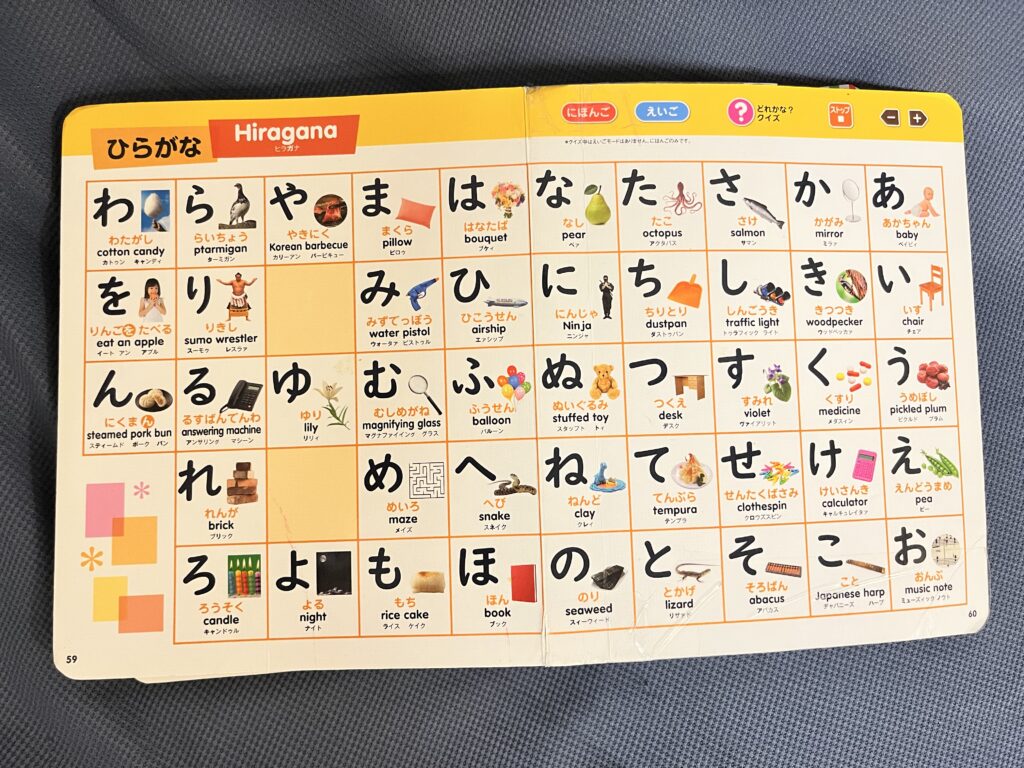

遊びながら学べる!タッチペンで音が出るはじめてずかん1000

さらに誕生日プレゼントで購入した 「タッチペンで音が聞ける はじめてずかん1000」 も効果的でした。

このずかんにはひらがな表があり、文字をタッチすると音声で読み上げてくれます。そのため、親がつきっきりでなくても、ひとりで遊びながら学習できました。

また「どれかなクイズ」という機能があり、

「『あかちゃん』の『あ』はどれかな?」

と問いかけてくれるので、ゲーム感覚で楽しみながら自然にひらがなに触れられたのもよかったと思います。

読めるようになるまでに工夫したこと

- ひらがなパズルや大好きな電車に絡めて文字を見せる習慣

- 「やまのてせんの『や』はこれだよ」と好きなことを絡めて教える

- 音声で聞けるタッチペンを使って耳と目で覚える

- 生活の中で「文字遊び」を取り入れる

- お風呂でひらがなポスターを使った

- 料理中に「にんじんの“に”だね」と言葉遊び

- 買い物で「牛乳の“ぎゅう”は“ぎ”から始まるよ」など

- 親が意識した声かけ

- 無理にテストせず「読めた!」を一緒に喜ぶ

- 「間違えてもいいよ」と安心感を与える

ただ文字を見せるだけではなかなか覚えられなかったので、わが家では「好きなことと結び付けて遊びや生活の中で自然に触れる」ことを大事にしました。

ひらがなパズルや大好きな電車に絡めて文字を見せる習慣

わが家では、ひらがなを無理に勉強させるのではなく、遊びや好きなものと結びつける工夫をしました。

特に効果的だったのが「ひらがなパズル」や「電車に絡めた文字遊び」です。

本人の大好きな電車と文字を結びつけることで、ただの文字ではなく「楽しいものの一部」として自然に頭に入っていったように感じます。

また、ひらがなパズルはリビングに常に置いておき、ちょっとした時間に一緒に遊べるようにしました。遊びの中で「文字を見る」習慣ができたのも大きなポイントでした。

生活の中で「文字遊び」を取り入れる

お風呂にはひらがなポスターを貼り、「今日は“さ”の行を探してみよう!」とゲーム感覚で遊びました。

また、料理をするときに「にんじんの“に”だね」と声をかけたり、スーパーで「牛乳の“ぎゅう”は“ぎ”から始まるよ」と話したり、日常の中で文字を発見するのも良い刺激になりました。

親が意識した声かけ

「間違えてもいいよ」「少しずつ覚えれば大丈夫」と伝えて、失敗を気にせず挑戦できる雰囲気を意識しました。

何より「読めた!」と自分から言えたときには一緒に喜び、「できた」という気持ちを大切にしました。

うまくいかなかったこと・気をつけたこと

- 親の期待が強すぎると逆効果になった、期待しすぎない

- あえて「やりたい気持ち」を大切にするようにした

- スモールステップアップ、最初はあ行から

もちろん、すべてが順調に進んだわけではありません。

うまくいかなかったことや、親として気をつけた方がよかったなと思う点もありました。

まず、親の「早く読めるようになってほしい」という気持ちが強すぎると、つい「なんでまだ読めないの?」という雰囲気を出してしまいがちでした。

そのたびに子どもの表情が曇り、「楽しいはずの学び」がプレッシャーになっていたと思います。

そこで意識したのは、無理に教え込まないこと。

子どもが興味を示したタイミングでだけ一緒にやるようにすると、自然に覚えていけました。

「本人のペースを大事にすること」が一番のポイントだと感じました。

教えるとしてもスモールステップアップで、最初はあ行から少しずつ少しずつ、焦らずゆっくり覚えていくように心がけました。

読めるようになってから感じたこと

- 本を自分で読もうとするようになり、世界が広がった

- 自分の名前や好きなキャラの名前を読めるのが嬉しそう

- 読める=自信につながり、さらに学びへの意欲がアップ

ひらがなが読めるようになったことで、子どもの世界はぐっと広がったように感じます。

まず変化があったのは、自信がついたこと。

「自分の名前が読める」「看板に書いてある文字を読める」という体験がとても嬉しかったようで、できるたびに得意げな顔を見せてくれました。

その姿を見て、文字を覚えること自体が子どもの自己肯定感につながるのだと実感しました。

また、絵本や図鑑の楽しみ方が変わった のも大きな変化でした。

これまでは読み聞かせを聞くだけだったのが、「ここに“いぬ”って書いてあるよ!」と自分から発見することが増えました。

自分で読める部分があると、ますます本に興味を持つようになったようです。

さらに、生活の中でも「これ読んでみたい!」という意欲が自然と出てきました。

スーパーで商品名を読んだり、道の標識を見たりと、遊びながら文字に触れられるようになったのは親としても嬉しい成長でした。

ひらがなを読めるようになることは、単に学習の第一歩というだけでなく、子どもの自信や好奇心を広げるきっかけになると感じています。

まとめ ~ 子どもの「好き」と組み合わせるのがポイント

今回わが家では、電車・お風呂・図鑑といった身近なアイテムを通して、楽しみながらひらがなに触れることができました。

改めて感じたのは、子どもの「好きなもの」や「楽しい時間」とひらがなを結びつけると、自然に興味を持ってくれる ということです。

無理に机に向かわせるのではなく、遊びや生活の一部にひらがなを取り入れるのが、長続きする学習につながるのではないかと思います。

結果的に、「読めた!」という成功体験が自信につながり、

絵本や本への興味も広がっていきました。

ひらがなを読めるようになる時期は子どもによって本当にさまざまです。

この記事が「うちの子も、きっとそのうち読めるようになる」と思える安心材料や、

日常でできるちょっとした工夫のヒントになれば嬉しいです。

コメント